Alban Berg – LULU ~あらすじ~

かつて貧民街で暮らしていた少女ルルは、新聞社の編集長シェーン博士に拾われ、彼好みの女性として成長する。次第にルルは、妖艶な魅力を放つようになり、シェーンは彼女と関係を持つ。ルルと愛人関係を続けるシェーンだが、彼は高級官僚の娘と交際を始め、ルルを初老の医事顧問と結婚させてしまうのだ。

ある日、ルルの肖像画を描いていた画家が、彼女の魔性に魅了され、言い寄り始める。事の次第を知った夫の医事顧問は、心臓発作で死んでしまう。ルルは画家と再婚するが、ルルの汚れた過去の真実を知り、彼もまたショックで自殺する。

ルルはついに望み通り、シェーンと結婚する。しかし、ルルの周囲には同性愛者のゲシュヴィッツ伯爵令嬢、貧民街時代に知り合った謎の男シゴルヒ、力業師といった怪しげな“信奉者”がおり、さらにシェーンの息子のアルヴァまでルルにのぼせあがっている。嫉妬に常軌を逸したシェーンは、ルルに拳銃を持たせて自殺を強いる…。その妖しい魅力と上昇運に乗って無敵を誇ったルルであったが、シェーンとの諍いによって、その後の彼女の運命はいかに―。

映画で観る、『ルル』の生まれた時代

——文学・絵画・精神分析

新田孝行

ウィーン世紀末の世に生まれたアルバン・ベルクのオペラ作品『ルル』。

その爛熟した時代の香りを、同時代を描いた映画作品を通して紐解く。

グスタフ・クリムト『ユディトⅠ』(1901)

文学

オペラ・ファンに最もなじみ深い世紀末ウィーンの文学者と言えばフーゴー・フォン・ホフマンスタール(1874~1929)。『エレクトラ』(1909)や『ばらの騎士』(1911)、『影のない女』(1917)といったリヒャルト・シュトラウスのオペラの台本作者である。『ばらの騎士』には無声映画版もあり(ロベルト・ヴィーネ監督、1926)、シュトラウスはその伴奏音楽を書いている。

ホフマンスタールの死後シュトラウスが『無口な女』(1935)で組んだシュテファン・ツヴァイク(1881~1942)は、当時ウィーンで最も人気のあった作家。その恋愛小説は各国で映画化された。なかでも傑作は『忘れじの面影』(1948)。監督のマックス・オフュルスは演劇出身で国際的に活躍した亡命映画作家。ウィーンのブルク劇場で演出家を務めたこともある。ジョーン・フォンテーン主演の『忘れじの面影』はハリウッド時代の彼の代表作。

オフュルスはその後フランスで『輪舞』(1950)を撮る。こちらは世紀末ウィーンを代表する劇作家・小説家アルトゥール・シュニッツラー(1862~1931)の戯曲が原作。最初は娼婦と兵士、次にその兵士と女中、さらにその女中と彼女の主人、と同じ人物が相手を交代しつつ情事前の会話を交わす。複数の人間を愛する自分、そして複数の人間に愛される自分は、はたして同じ自分なのか―。1920年にベルリンで行われた初演は大スキャンダルとなったが、第二次世界大戦を挟んで三十年後に製作された映画は名作として知られる。

ウィーンにある「分離派会館」。

絵画

今年日本で二つの展覧会が相次いで開催されたウィーン分離派の画家グスタフ・クリムト(1862~1918)。ラウル・ルイス監督の『クリムト』(2006)はその伝記映画だが、一風変わっている。主人公を演じるのは名優ジョン・マルコヴィッチ。

死の床にある画家による回想として物語は進むが、そこに史実とは異なる虚構が紛れ込む。1900年のパリ万博に招かれたクリムトはジョルジュ・メリエス(1861~1938)と出会う。だが、実際に彼に会ったという歴史的証拠はない。メリエスは数々のトリック撮影を編み出し、誕生後まもない映画に空想を表現する手段を与えた人物。ラウル・ルイスはクリムトとメリエス、そして自らに共通する何かを見出したのだろう。

映画のなかでクリムトはメリエスが撮ったニュース映画を観る。そこに映っていたのはソックリさんの役者が演じる自分と美しいダンサー、レア。上映後クリムトはメリエスにレアを紹介されるが、そのレアは本物のレアではないという。謎の男の伝手でスクリーンに観たレアと会い、一夜をともにするクリムト。だがその最中に彼女は上映会の時の偽のレアに入れ替わっている。一緒にいた女性は本当に本物のレアだったのか。『クリムト』はこの謎を謎のまま残して終わる。

重要なのは劇中のクリムトを魅了し、欲望させたのがレア本人、つまり三次元のレアではなく、二次元のレア、スクリーンという平面上のレアだったということ。女性自身ではなく、その分身である映像とセックスしたいという不可能な願望。モデルに触れなければ描くことができなかった画家の創作の根底に、このような倒錯した衝動があったことを映画は語る。

~ウィーン世紀末を飾ったクリムトの世界~

『水蛇II』

(1907)

『音楽』

(1895)

アデーレ・ブロッホ=バウアーの肖像 I

(1907)

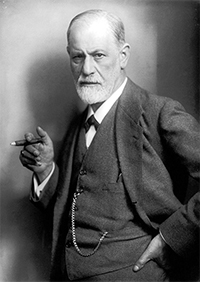

精神分析

ジークムント・フロイト(1856~1939)が確立した精神分析は、世紀末ウィーンが生んだ医学的かつ思想的大革命。フロイトに関する映画ではジョン・ヒューストン監督の『フロイド 隠された欲望』(1962)があるが、ここで紹介したいのは2012年に日本公開されたデイヴィッド・クローネンバーグ監督の『危険なメソッド』。フロイトと、彼の最初の理解者の一人でありながら最終的に袂を分かつスイスの精神科医カール・グスタフ・ユング、その患者でありながら愛人となるユダヤ人女性ザビーナ・シュピールライン、この三人の関係を描いた人間ドラマだ。

ユングは患者として訪れたザビーナへの診療としてフロイトが提唱する新たな精神分析の方法(自由連想法)を試す。それが功を奏しザビーナは彼に心を開く。ユングは彼女の性的トラウマの原因を突きとめる。しかし、ザビーナのユングへの信頼は激しい愛情に変わり、ユングもそれを受けいれてしまう(精神分析の用語で「転移」と呼ばれる)。貞淑な妻をもちながら患者との許されざる情事に耽るユング。

分析医との関係が暴露されたザビーナはフロイトのもとに向かう。彼女は精神科医となり、あるロシア人と結婚する。映画をしめくくるのはスイスの湖畔でユングがザビーナと再会する場面。今も患者と付き合っていると告白するユングに、ザビーナはその愛人が自分と似ているか問う。似ていないが精神分析医をめざすユダヤ人の女性だと答えるユング。彼と別れた帰りの車中でザビーナは泣き崩れる。

精神分析が提起した自我の問題、すなわち「私」はどこまで「私」なのか、「私が知らない私」がいるのではないか、もし誰かが(あるいは、誰かを)愛し、欲望する「私」がこの「私」ではなく、分身のような「私が知らない私」だったら―。『輪舞』も『クリムト』も『危険なメソッド』も、そして実は『ルル』も、こうした謎や不安をテーマとしている。ところで、オペラのあのすばらしい歌声は、歌手本人も知らない「私」、その歌手の分身と言えるのではないだろうか。オペラという芸術の美学に潜んでいた精神分析的側面。

ベルク 『ルル』

オペラ全2幕

日本語及び英語字幕付き原語(ドイツ語)上演

指揮:マキシム・パスカル 演出:カロリーネ・グルーバー

管弦楽:東京フィルハーモニー交響楽団

新宿文化センター 大ホール

2021年8月28日(土)17:00、29日(日)14:00、31日(火)14:00

※本公演は新型コロナウイルス感染拡大の状況により2020年7月より延期されました。

何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。