いま、このページをご覧の皆様は、オペラという舞台芸術に興味を持ち、その世界に親しんでいるか、あるいはこれから親しもうとしている方たちと拝察いたします。そんな皆様がすでにご興味をお持ちであろう、イタリアオペラやオペレッタなどと比べると、ワーグナーに代表されるドイツオペラは上演時間も長く、やや堅苦しいというイメージをお持ちかもしれません。ただ、その中でも、リヒャルト・シュトラウスの手による『サロメ』『ばらの騎士』といった作品はドイツオペラの中でも抜群の知名度を誇るヒット作品であり、実際の舞台でその真価を感じられた方も多くいらっしゃることでしょう。

シュトラウスが作り上げた世界観

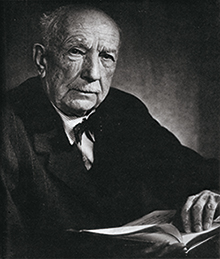

リヒャルト・シュトラウス

Richard Strauss

(1864年6月11日-1949年9月8日)

シュトラウスが生涯のうちに作曲したオペラ全15作を眺めてみると、ギリシャ神話に題材を求めた作品が多いことに気付かされます。ざっと数え上げるだけでも、『エレクトラ』『ナクソス島のアリアドネ』『エジプトのヘレナ』『ダフネ』があり、そして『ダナエの愛』は1937~40年の間に作曲された、シュトラウス最後のギリシャ神話オペラとなりました。若い頃にはギリシャにも旅行し、「ギリシャのドイツ人」と名乗るほどその神話世界に傾倒していたシュトラウスが、このオペラで作り上げた世界観は、それまでに自分が重ねてきた音楽家人生を振り返り、そしてその世界に別れを告げようとするかのようなメッセージに満ちています。

『ダナエの愛』とは

財政破綻したエオスの王、ポルックスにはダナエという娘がいます。このダナエの美しさに、大神ユピテルは黄金の雨となってアプローチを試みます。一方で、ポルックス王のもとには、触れるものすべてを黄金に変えることのできるミダスが登場。ミダスとダナエは深い絆で結ばれます。ダナエを諦めきれないユピテルは何度も迫るものの、ダナエはなおも、黄金に変える魔力をユピテルに奪われた後のミダスを愛し、ユピテルはひとり寂しくその場を去るのでした。

三つの幕から成るこの作品の大きな特徴として、最初の二つの幕は40分ほどと比較的短いのに対し、第三幕は70分近くを要する、という、不思議な構造を有している点が挙げられます。初めの二つの幕では、ダナエを巡るユピテルとミダスの駆け引きがコミカルに描かれ、まるでオッフェンバックのオペレッタを目にしているかのような愉しさに満ちているのに対し、最後の第三幕はユピテルが切々とダナエに愛を訴えるも拒絶される、という、ワーグナーの楽劇に出てくる神々の苦悩もかくや、といった、重々しい雰囲気に彩られています。いわば、ひとつの作品の中に、ふたつのジャンルが共存しているような、独自の構造を持つオペラなのです。

なぜこんな不思議なオペラを作ったのか

なぜ、こんな不思議なオペラをシュトラウスは作ったのでしょうか。限られた紙幅で説明するには、その経緯を大幅に端折らなくてはなりませんが、戦争に突き進む時代を背景とした、シュトラウス自身の「白鳥の歌」として作られた、という側面を見逃すべきではないでしょう。1930年代、ユダヤ人シュテファン・ツヴァイクとの共作『無口な女』でナチス政府の覚えはめでたからず、ユダヤ人の血を引く息子の嫁と孫の安全を図るため、シュトラウスはナチス政府との妥協を余儀なくされました。本作の上演も、戦況の悪化とともに危ぶまれ、ついには44年ザルツブルク音楽祭での初演は中止に追い込まれます。かろうじて総練習という形で全曲上演が行われた後、シュトラウスはウィーン・フィルの団員に「次はよりよい世界でお目にかかりましょう」と告げたそうです。

おそらく、齢80に近づいたシュトラウスは、音楽家・作曲家としての幕引きをこの作品(と『カプリッチョ』)において世間に告げようとしたのでしょう。「英雄の生涯」や「家庭交響曲」といった管弦楽作品において自身とその生活を作品の題材として取り上げ、夫婦喧嘩の顛末すら『インテルメッツォ』というオペラに仕立ててしまったこの作曲家は、折々に取り上げる作品の主人公、『影のない女』のバラクや、『無口な女』のモロズスにも、みずからの姿を重ね合わせていました。『ダナエの愛』における自身の現し身は、当然ユピテルそのひと、ということになります。そして本作におけるダナエとは、シュトラウスが愛してやまない「音楽」がひとのかたちをとったものであり、そのダナエ=音楽の世界が、自分よりもより若い世代のミダスのもとへと去ってしまう哀惜の念が、まったく雰囲気の異なる最後の幕となって結実したのでしょう。シュトラウスがこの作品に込めた、美しい音楽への別れ、美しい世界への別れの調べが、東京の秋の風景を鮮やかに彩るはずです。