宮本亞門 Amon Miyamoto

2004年東洋人初の演出家としてNYのオン・ブロードウェイにてミュージカル『太平洋序曲』でトニー賞4部門ノミネート。ミュージカル、ストレートプレイ、オペラ、歌舞伎などジャンルを越える演出家として国内外で活躍。東京二期会では、モーツァルト×ダ・ポンテ三部作のほか、2013年オーストリア・リンツ州立劇場にて自身欧州でのオペラ初となる『魔笛』を演出、2015年に凱旋公演を行った。2018年フランス国立ラン歌劇場にて『金閣寺』を、2020年1月

同劇場にて『パルジファル』を新制作初演。

愛のため試練に立ち向かう王子の冒険

王子タミーノは、夜の女王から悪僧ザラストロに囚われている娘パミーナを救い出してくれるなら、彼女を与えてもよいと言われる。パミーナの美しい絵姿にひと目惚れした彼は、魔法の笛(魔笛)を携えザラストロの神殿へと向かう。神殿に到着したタミーノはパミーナと対面。お互いに運命の相手だと感じる。また、悪僧だと思っていたザラストロが実は偉大な祭司で、夜の女王の邪悪な野望からパミーナを保護していたことが分かる。

ザラストロはタミーノに真の愛を獲得するため3つの試練を与える。夜の女王の妨害に遭いつつも、タミーノはパミーナとともにそれらの試練を乗り越える。夜の女王が3人の侍女を引き連れてザラストロの神殿に乗り込んで来るが、雷に打たれて闇夜に堕ちて行き、世界は平和で満たされる。

『魔笛』の演出を手掛ける

宮本亞門さんの情熱

6年ぶりに代表作の再演に挑む、宮本亞門さん。コロナ禍の中で舞台制作に取り組む心境とともに、自身の欧州デビューとなったリンツ州立劇場での初演時の思い出についてもお話をうかがった。

リストラされて絶望しているサラリーマン、タミーノは、家庭のリビングからゲームの世界へ迷い込んでしまう。

──いよいよ東京文化会館で再演ですが、2015年東京初演時と比べ世界は随分変わりました。

当然、コロナ禍を経験しての再演は変わってくると思います。『魔笛』は音楽劇としての楽しさも大切ですが、その奥にある死生観も感じていただけるようにしたいと思います。特に最後の方の、(タミーノとパミーナが挑む)火と水の試練は、「最も恐ろしいものを見て、それでも二人で生きていくのか」という厳しい問いだと思う。モーツァルトは人生最後の年に、あの「レクイエム」と同じ頃に『魔笛』を作っていますが、触れたくはない怖さ、死や絶望がやはりこの作品の奥にはあります。

──いまそういう不安感をとても人々が持つようになってきていますね。

序曲では、台本にはない、絶望しているサラリーマンの家族の場面から入るんですが、それは、「次はどうしていいかわからないという男がジャーニーをしていく」ということです。最初は次々に面白いことが起きるけれど、そのうち何を価値として自分は生きていくのかが問われていく。そこで出会った、おそらくはフリーメイソンだろうというザラストロの男性のみの組織の中で、タミーノがパミーナという女性と「それでも一緒に行く」という、大きな反逆を起こすわけです。

哲学や論理を詰め込んで脳ばかり発達してしまった祭司ザラストロたち。後ろに顔を覗かせているのは、神官たちに支配されている猿の長で、実は叡智ある存在。

夜の女王と3人の侍女たちは生の肉体を誇張した衣裳をまとっている。

──タミーノの反逆とは?

2幕の頭で、ザラストロたちは強制的にタミーノとパミーナを選び、試練を与えます。女人禁制だったところに、突然パミーナが入ってくるシーンもありますが、やがてタミーノはパミーナ、つまり愛するパートナーの女性とともに歩んでいくと決意する。それはある種の反逆だということです。ただ試練を受けるのではなくて、自分が最も愛する人とともに歩み、愛を大切に生きていくということの宣言でもある。

──亞門さんの演出では、ザラストロは脳みその帽子をかぶって「頭でっかち」という感じで、夜の女王は性的なものを強調した衣裳ですね。

モーツァルトは一番最初にこれをジングシュピール※として作ったわけです。パパゲーノを演じた台本作家シカネーダーと一緒に、宮廷劇場ではなくて市民劇場でやった。台本にもくだらないセリフがたくさん入っていて、わざと遊んでいる。それがあるから、聖なるものの美しさも際立つ。二つが入り混じっているからこそモーツァルトです。リンツでの初演のときは、あれ(脳みその帽子)をかぶりたくないと最後まで抵抗したザラストロ役の歌手がいて、舞台稽古ではかぶっていたのに、何と初日は本番前に脱いで舞台に出てきましたけど(笑)。自意識が強くてかっこよくオペラを歌いたい歌手にとって、あの帽子をかぶって大真面目にあのアリアを歌うというのは すごいチャレンジングでしょう。それでも観客がいつの間にかそれを忘れて、「ああいいアリアだった」と思えてこそ、すごいと思う。

──ザラストロの教団には、猿がたくさん出てきます。

ザラストロは、哲学や思想などいろいろ詰め込んでしまった世界中の人たちが集まっている中でも、最も人間にも生き物にも愛情がある人です。だから後半になるとザラストロと周りの部下たちが対立する。そこで猿は生物である根源をそのまま継続していて、でもあの猿たちのなかにも一匹、叡智のある猿がいる。タミーノを誘ったりしているのはその猿です。そのボス猿とザラストロはいつも裏で話し合っていて、つまり人間だけが正しいわけではない。「何が必要なんだろう、この最終段階の地球を救うために?」と思っているんです。

──モーツァルトのオペラはすべて成長の物語と儀式として捉えることができると解釈した研究者がいましたが、『魔笛』もそうですね。

おっしゃるとおりです。最初の序曲のシーンでおじいちゃん(のちに弁者の役で白髪の老人として出てきます)が窓の外から夕陽が入ってきたのを見ているときに、三つの和音が鳴っているんですけど、これって、神を感じる瞬間という風に僕は思っているんです。これは地球の物語で、三つの音は神の声です。リンツで初演をしたときは、客席の頭上に大きな輪(の形をした照明)があったんです。神の光が差し込んだという風に、その和音が鳴るときは、それを点けていました。

──今回の若い指揮者や歌手にはどんな期待を?

稽古で僕はよく指揮者の総譜を覗きに行くんです。すると指揮者は「ここの楽器はこんな音を弾いているんだよ。なんだと思う?」と教えてくれる。それはすごく幸せな時間です。歌手との間でもそうですが、コミュニケーションは本当に必要です。今回のキャストはオーディションで新しく選ばれたり、良く知っている人たちも多かったりしますが、きっと魅力的な、新しい『魔笛』ができる気がしています。

※ジングシュピール:せりふで進行する歌芝居。

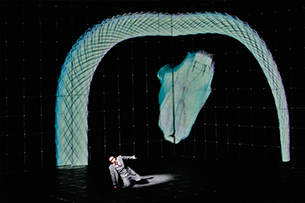

プロジェクション・マッピングを使った臨場感溢れる舞台が話題に。

宮本亞門さんの『魔笛』の魅力

林田直樹

リンツ州立劇場での亞門さん。

モーツァルトのオペラに脇役はないとよく言われる。それが何を意味するかというと、作曲家がすべての登場人物に対して愛情を注ぎ込んでいるということだ。その人物をステレオタイプな型に当てはめず、賢さも愚かさも、美しさも醜さも、両面理解しながら、心を寄せること。それは亞門さんの演出の基本でもある。たとえばモノスタトスの場合。彼は欲情をコントロールできない単なる卑劣な小人物なのだろうか? いや、そうではない。どこか可愛げのある音楽がそれを証明している。亞門さんはこう言う。「下で働いていて虐げられている、根はやさしいけれど、差別された憎しみを持っている人」と。高潔な指導者ザラストロを、外見も立派なキャラクターとして描かずに、亞門さんが奇妙なパロディにした意味は、この人を外見だけで信じるのではなく、ある意味客観化し、あくまで言葉や音楽の中身で判断しようじゃないか、ということでもある。それは大きなリスクでもあり冒険だ。うわべだけ綺麗なものを見せることはある意味簡単である。だが私たちが問うべきなのは、そこで起きている物事の根っこにあるものは何かということだ。あの人の言うことだから正しい、あの国の本質は悪だ、という風に決めつけるべきではないことを、正義と思い込んでいたものが誤りであるかもしれないことを教えてくれるという意味でも、この『魔笛』は極めて今日的でもある。

モーツァルト 『魔笛』

オペラ全2幕 日本語字幕付原語(ドイツ語)上演

指揮:ギエドレ・シュレキーテ

演出:宮本亞門

合唱:二期会合唱団

管弦楽:読売日本交響楽団

東京文化会館 大ホール

| 2021年9月 | 8日(水)18:30 9日(木)14:00 11日(土)14:00 12日(日)14:00 |