~あらすじ~

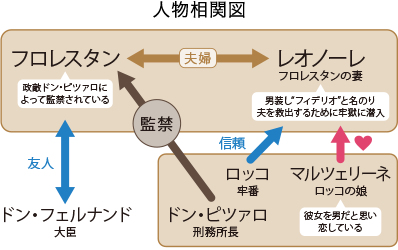

とある刑務所。所長のドン・ピツァロは自らの不正を政敵のフロレスタンに暴露されそうになり、彼を無実の罪で捕らえ、地下牢に幽閉している。フロレスタンの妻レオノーレは、夫救済のために牢屋に潜入するべく、男装してフィデリオと名乗り、看守ロッコの下で働き始め、夫救出の機会を狙っていた。

ある日、大臣ドン・フェルナンドが刑務所に視察に来ることを知ったドン・ピツァロ。自らの悪事が露呈しないよう、フロレスタンの殺害を企む。

ドン・ピツァロに墓を掘るように命令されたロッコ。フィデリオも薄暗い地下牢で共に穴を掘っていた。この時フィデリオは、そこに幽閉されている囚人こそが、夫のフロレスタンだと確信する。そこへドン・ピツァロが現れ、フロレスタンを剣で刺し殺そうとする。フィデリオは「まず彼の妻から殺せ!」と叫び、自分はフロレスタンの妻レオノーレだと名乗る。その瞬間、大臣ドン・フェルナンドの到着を知らせるトランペットが鳴り響き…。

ベートーヴェンは「男装ヒロイン」がお好き?

かげはら史帆

歴史上には、男装して戦地で戦った“リアル・オスカル様”な女性が何人かいる。エレオノーレ・プロハスカもそのひとりだ。貧しい家庭に育った彼女は、アウグストという偽名で男性としてプロイセン軍に入隊。対ナポレオン戦線で勇敢に戦い、1813年に銃撃を受けて散った。上長は、傷を負った彼女を介抱する時、はじめて部下が女性だと知ったという。

彼女はなぜ男装し、兵士として生きたのか。経済事情か、社会的な使命感か。実はトランスジェンダーだったのか。ほんとうの事情はわからないが、「男装の女性兵士、殉職」というニュースに当時の人びとは衝撃を受けた。ベートーヴェンもそのひとりだった。衝撃を受けたあまり、なんと、彼女をモデルにした小さな舞台音楽(「レオノーレ・プロハスカ」WoO.96)まで書いている。

多分ベートーヴェンは、この女性に運命のいたずらを感じたのだろう。さかのぼること8年前。彼は、男装のヒロインを主人公にしたオペラを作曲していた。しかも名前は「レオノーレ」。震えるしかない偶然の一致だった。

エレオノーレ・プロハスカ

(1785-1813)

「レオノーレ」は「エレオノーレ」と同一語源の女性名だ。

オペラの世界において、女性歌手の男装は決してめずらしくない。例えば、モーツァルトのオペラ『フィガロの結婚』には、女性歌手が演じるケルビーノという美少年の小姓が登場する。リヒャルト・シュトラウスの『ばらの騎士』では、17歳の若き貴公子オクタヴィアンを女性歌手が演じる。貴公子が年上の元帥夫人や若い娘ゾフィーと織りなすロマンスは、宝塚歌劇のように麗しい。絢爛たるシャンデリアの下で、“彼”らは不可思議な色香に満ちた声を響かせる。

しかし、ベートーヴェンが生んだ男装ヒロイン「レオノーレ」は、彼らとは少々毛色の違うキャラクターだ。色気はあまりない。華やかでもない。そもそも舞台が刑務所なのだ。ファッショナブルな男装が映える場所ではない。レオノーレがまとう服はこの上なく地味だ。手首を飾る繊細なレースも、胸にさした一輪の赤い薔薇もない。

そもそもレオノーレは「作中で男装している女性」の役であって、ケルビーノやオクタヴィアンのような「女性歌手が演じる男性」の役ではない。ではなぜ彼女は男装しているのか。愛する男性を救うためだ。そういうと多少ロマンチックな印象もある。恋のドキドキとハラハラに満ちたスリリングなロマンスだ。ところが、レオノーレが救おうとしているのは、すでに「夫」である男性だ。愛は物語の冒頭から大前提としてあって、一瞬も揺るがない。レオノーレは「フィデリオ」という男性名を名乗り、刑務所員に化けて、夫フロレスタンを助けに地下牢へ下っていく。だって彼は無実で、彼は夫で、私は彼を愛しているから。当然の使命でしょう?

『フィデリオ』作曲時代のベートーヴェン。

ちょっとした恋の一幕はある。刑務所員ロッコの娘マルツェリーネはフィデリオが女と知らずに恋している。けなげな乙女に男装の麗人が粉をかけるのを期待したくなるが、そういうサービスシーンはない。レオノーレは一途なマルツェリーネを気の毒に思いつつ、これも使命のためとやり過ごし、刑務所長ドン・ピツァロが企んだ夫への殺害計画を阻止しようと動く。

ベートーヴェンの音楽は、一言でいってしまえば「いつもの調子」だ。交響曲や室内楽曲を聴く時に感じる印象と変わらない。彼が紡ぐアリアは、マルツェリーネの勘違いの恋さえも決してからかわない。ロッコは作中随一のお人好しなキャラクターだが、ロッシーニのオペラの登場人物ほどの底抜けな陽気さはない。第一幕のラストで、刑務所の中庭に出ることを許された囚人たちは、自由と日の光を尊んで歌う。その厳かな響きは、「第九」の歓喜の合唱を思い起こさせる。

夫の身を守ろうとするレオノーレ(中央)/ Journal Universel, Paris, 1860

──『フィデリオ』ってどんなオペラ? ウッと言葉に詰まってしまう質問だ。きらびやかではない。笑いの要素もない。逆にものすごく残虐なわけでもない。強いていえば、ものすごく「真っ当」だ。真っ当な音楽、真っ当な台本、真っ当な男装ヒロイン。ベートーヴェン、作曲当時30代半ば。作曲家としては絶好調。いいんだけど……いいんだけど……もうちょっとオシャレな物語を選ぶ気はなかったんだろうか?

いや、多分このあきれるほどの真っ当さこそが「ベートーヴェンらしさ」なのだ。ベートーヴェンはフランス革命下で青春を過ごした人だった。彼は自分の音楽が、シャンデリアの下の甘いささやきよりも、自由と愛を求める革命の闘士たちの歌にこそ向いていること、それこそが世の中から求められているベートーヴェンであると自覚していた。だからこそ彼は、人生で初めてのオペラを書くにあたって、かすかな自然光が射すだけの薄暗い舞台と〝リアル・オスカル様〟さながらの勇敢な男装ヒロインを選んだ。オスカル様と同じく、エレオノーレ・プロハスカもレオノーレも、フランス革命思想の洗礼を受けたヒロインであり、ベートーヴェンが生きた時代を象徴するニュータイプのキャラクターだった。命がけで使命を全うする彼女たちは、理想の女性像というよりも、彼自身がなりたいと願っていた理想の自画像だったのだろう。

ドイツの名ソプラノ、 ロッテ・レーマン(1888-1976)が演じるレオノーレ。

第2幕のクライマックス。レオノーレは夫に向けられた銃の前に身を投げ出し、「まずは妻から殺せ!」と高らかに叫ぶ。このあと物語がどんな結末を迎えるかは、劇場で実際に観るまであえて知らないでおくのも一興だろう。オスカル様は撃たれた。エレオノーレも撃たれた。さてベートーヴェンが生んだ男装ヒロイン、レオノーレの運命は?

── ドン・ピツァロとレオノーレの激しいやりとりの末、彼方からラッパの音が響きわたった次の瞬間、私たちはベートーヴェンと彼の音楽がいざなう「真っ当」なエンディングに胸を焦がさずにはいられないだろう。

ベートーヴェン 『フィデリオ』

新制作オペラ全2幕 日本語字幕付き原語(ドイツ語)上演

指揮:ダン・エッティンガー 演出:深作健太

合唱:二期会合唱団、新国立劇場合唱団、藤原歌劇団合唱部

管弦楽:東京フィルハーモニー交響楽団

新国立劇場 オペラパレス

| 2020年9月 | 3日(木)18:30、4日(金)14:00、 5日(土)14:00、6日(日)14:00 |