ヴィンチェンツォ・ベッリーニ(1801-1835)シチリア・カターニア出身のイタリアオペラ界を代表する作曲家の一人。

19世紀前半のオペラ界を席巻した、作曲家ヴィンチェンツォ・ベッリーニ。イタリア南部のシチリア生まれながら、金髪で色白の美青年であり、恋多き男でもあったからか、早逝したわりには肖像画の数が多く、そのどれもが、ナルシスト的な「不遜な笑み」を浮かべている。

しかし、その不敵な面構えからは、「誰よりもメロディを練り上げ、磨きぬく」作曲家魂も明快に読み取れる。何しろ、イタリアオペラを俗っぽいと嫌ったワーグナーも、ベッリーニの旋律美だけは認めたのだから。ベッリーニのオペラでは一つのフレーズが非常に長く、整然とした美の境地がいつまでも保たれる。でも、歌う側にしてみれば、最後まで気が抜けない難曲ばかり。いったん口を開いたが最後、作曲者の無言の圧力—「僕の曲を、適当に歌わないで欲しいな」—がじわじわと押し寄せるのだ。ベッリーニの音楽は、難攻不落の山城の如き気高さを誇るものなのだ。

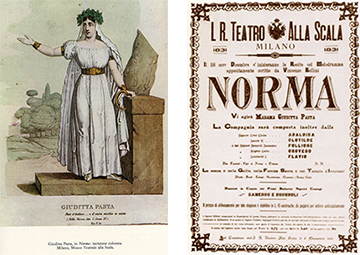

さて、ベッリーニのオペラの中でも、ひときわの高みにあるのが、1831年初演のオペラ『ノルマ』である。主人公は、古代ローマの属領ガリアで信仰されたドルイド教の巫女ノルマ。聖なる処女性を有するはずの彼女、実は秘密裡に儲けた子供が二人も居て、父親はなんと敵軍ローマの武将ポリオーネ。いわば、神も民衆も裏切るノルマだが、一方では愛に裏切られる女である。男が若い巫女アダルジーザに心を移してしまったからだ。

神性を宿す人間ながら、愛を求める女性の本能ゆえに、ノルマはいきなり嫉妬と憎悪の塊と化す。しかし、苦悶に苛まれつつも、彼女が最後に縋った心の拠り所は、愛でも恨みでもなく、高位の者としての「責任感」であった。ポリオーネを捕らえて民衆の前に引きずりだしても、結局は自分が犠牲になることで人々の怒りを鎮め、離れた筈の男の心も取り戻して人生を全うするノルマは、このオペラで、「苦悩の果てにたどり着いた、最も高潔な生き方」を体現するのである。

本作におけるベッリーニの音楽は、刃のごとく鋭い耀きを放つもの。まずは、緊迫感著しい序曲(シンフォニア)が物語の状況を語ってから、ノルマの父オロヴェーゾが、深々としたバスの声でローマへの抵抗を説くと、入れ替わりに、当の敵方が登場。「英雄色を好む」将軍ポリオーネが、僚友フラーヴィオに、ノルマとの愛は終わり、若い巫女アダルジーザに心を移したとあけすけに語る。彼のアリア〈ヴィーナスの祭壇で〉は、男声の超高音を好んだベッリーニには珍しく、太い響きで逞しく歌い上げる一曲。名テノールが軍人の精悍な面差しを歌い表すさまに注目頂こう。

続いてはノルマ登場の厳かな一場。神託を告げるべく、彼女はアリア〈清らかな女神〉を、フルートの柔和な響きに先導されつつ、涼やかに歌ってゆく。ソプラノの難曲中の難曲として知られるだけに、音符の連なりがそれは細かく複雑だが、その難しさを微塵も感じさせずに歌い切らないと、人物の輪郭がぼやけてしまう。それは、茶道のお点前にも似た芸術性。一瞬の気の緩みですべてが崩壊するからだ。

その後、アダルジーザとポリオーネの熱い二重唱〈それなら行くが良い、心冷たき人よ〉になり、若き巫女(今日では通常、高音域に強いメゾソプラノが担当)の神を畏れる心と、武将の愛情が音で激しくぶつかり合う。しかし、無垢なアダルジーザはそのままノルマのもとを訪れ、「祭壇で祈っている際に男と巡り合い、恋に落ちました」と正直に告白する。

ところが、そこに当のポリオーネが入ってくるので、ノルマは全てを悟り逆上。三重唱〈この男は、何と残酷で卑劣な〉で、「立ち去れ愚か者!」と怒りを爆発させる。ポリオーネはノルマを憎み、アダルジーザは涙にくれるが、ノルマの怒りは鎮まらない。ちなみに、ここで、民衆が舞台裏から鬨の声を上げるくだりは、当時の定石を踏まない斬新な書法—前半のフィナーレで合唱を表に出さない—である。突然の猛々しいコーラスが、ベッリーニの音作りの凄みを体感させるだろう。

後半ではまず、ひと思いに子供たちを刺し殺そうかと悩むノルマが、アリアを脱したモノローグの形で、揺れる女心を様々に表現。すると忠実な侍女クロティルデが現れ、そのままアダルジーザを呼びに行く。やってきた彼女にノルマは、「ローマ軍のもとに赴きなさい。私は死ぬ」と告げるので、アダルジーザは驚き、二重唱〈ノルマ、見てごらんなさい〉で愛を捨てると決意。ノルマも心を和らげ、互いに手を取り合う。ここでは、広大な音域を行き交いながら、二人が声を敏捷に重ねる姿が、歌唱芸術の精緻を極めて爽快である。互いの歌の歩調が上手く釣り合うと、それはスリリングな境地が展開するだろう。

ところが、ポリオーネがアダルジーザを連れ去ろうとしたと聞いたノルマは、銅鑼を鳴らして人々を呼び、「皆殺しだ!」と気勢をあげる。ここは、ベッリーニが書いた最も激烈な音運び。古代人の荒ぶる魂の象徴として、耳をそばだてて頂こう。そこに、囚われたポリオーネが連行されるが、彼は「自分を殺せ」と叫ぶのみ。そこでノルマは人々に向かい、「生贄は、誓いに背いた一人の巫女」と告げる。ポリオーネはアダルジーザの助命を嘆願するが、ノルマはただ一言、「それは、この私」と弱々しく続ける。

人々が呆然とするなか、ノルマは「自分は母となった身です」と父親に告白。子供だけは救ってと頼んでから火刑台を見据える。すると、彼女の姿に感動したポリオーネが、「自分も一緒に死を」と決意。民衆の荘重たる歌声のもと、二人が処刑の場に赴くところで全編の幕が降りる。

このように、設定は古代でも、現代人にも通ずる愛憎の三角関係が、ベッリーニの凛としたメロディで描かれるのが『ノルマ』の醍醐味である。今回は、満を持してこのオペラを上演する「東京二期会コンチェルタンテ・シリーズ」が、どのようなキャスティングを組むか、その点にファンの関心が集まっているようだが、もう一つ、上演が「映像を活用したセミ・ステージ形式」になる点も要注目と思う。紀元前の世界の雄々しく荒々しい息吹をシンボリックに伝えるには、宮本亜門演出の『魔笛』が活用したような、プロジェクション・マッピングの手法も一助となるに違いない。「観る人が想像の翼をはためかせるステージ」に大いに期待しよう。

2015年7月東京二期会オペラ劇場『魔笛』(宮本亜門演出) ©三枝近志

プロジェクション・マッピングを大胆に使用した舞台づくりは、大きな話題を呼んだ。

東京二期会コンチェルタンテ・シリーズとは…

これまで東京二期会オペラ劇場のレパートリーになかった作品を、映像を付した形のセミ・ステージ形式で上演するシリーズで、この『ノルマ』が第1回となります。映像で作品への理解を深められることはもちろん、音楽に焦点をしぼった舞台となるため、楽曲の持つ魅力をより肌で感じることができます。このシリーズでは、今後もフランスオペラや上演機会の少ない大規模な作品等を上演していく予定です。

©Henry Fair

リッカルド・フリッツァ

Riccardo Frizza

世界の主要歌劇場および音楽祭から定期的に招かれ、数多くのオペラを指揮。近年はメトロポリタン歌劇場『ノルマ』『ラ・ボエーム』『トスカ』『アルミーダ』、パリ・オペラ座『チェネレントラ』『アルジェのイタリア女』、バイエルン州立歌劇場『カプレーティとモンテッキ』『セビリャの理髪師』等に招かれ、日本では新国立劇場『マクベス』等で好評を博す。また、オーケストラ指揮者としても多数の客演をしている。東京二期会とは当公演で初共演となる。